2021年是“十四五”的開局之年,也是鄉村振興元年,自中央一號文件提出發展智慧農業、推動鄉村振興以來,互聯網、大數據、云計算等技術運用到農業生產各環節,智慧農業逐漸在農村生根發芽,為鄉村振興注入了強勁動能。

在濟寧市兗州區小孟鎮梁家村地頭上,可以看見一座座氣象站、蟲情測報儀、可視監控探頭等環境監測設備,這是一座高標準農田智能化物聯網監測站。兗州從2011年就開始推進以農田路網、灌溉管道、溝渠、橋涵等硬件設施改造提升為主的高標準農田建設,現已形成了以項目管理為核心,以實時監測和智慧農業為主要內容的“互聯網+高標準農田建設”監督管理新模式。

小孟鎮分管農業的副鎮長解林表示“近10年,我們的糧食平均畝產提高了兩三百斤,水肥人工等成本也逐年下降,綜合下來人均每年可增收500元。”糧食產量的逐年提升,與當地不斷推進的高標準農田建設密不可分。

如今,正值六月,小麥生長的中后期,是產量形成的關鍵時期,小麥根系吸收養分和水分的能力降低,植株的抗病性也有所降低,所以這個時期也是小麥病蟲害的高發時期。得益于科技信息化發展,目前小孟鎮農藥使用量逐年下降,滅蟲主要采用蟲情測報儀,通過不斷完善監測手段,加強對病蟲害的監測預警工作,達到綠色滅蟲的目的。

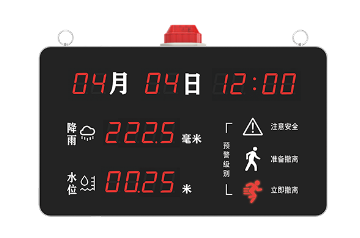

據了解,蟲情測報儀是一款專門用來防治農業蟲害的設備,利用現代光,電,數控等技術,在無人監管的情況下,可自動完成誘蟲,殺蟲,蟲體分散,拍照,運輸,收集,排水等系統作業,然后利用無線傳輸技術、物聯網技術實時將環境氣象和蟲害情況上傳到指定農業蟲情測報平臺,對蟲害的發生與發展進行分析和預測,為現代農業提供服務,滿足蟲情預測預報及標本采集的需要。

蟲情測報儀通過黑光燈誘蟲原理誘捕害蟲,再采用遠紅外處理蟲體(蟲體處理致死率不小于98%,蟲體完整率不小于95%),將害蟲殺死,然后進入烘干倉二次處理,確保蟲體完好無損,以便后期分析。蟲體進入分散平鋪結構,通過振動將蟲體均勻灑落平鋪在傳送帶上,傳送帶準確將蟲體運輸到拍照區域內,保證每一個蟲子特征都可以被拍的清楚,為AI識別打好基礎。

內置高清攝像頭遠程自動完成拍照成像,圖片以無線發送至農業蟲情測報平臺,平臺能記錄每個時間段采集的圖片數據,具有AI昆蟲自動識別、遠程實時查看蟲情、蟲情在線分析、害蟲種類自動識別、區域蟲情統計、蟲情變化趨勢分析、設備監測等功能。足不出戶在家用手機電腦就能及時掌握一手蟲情資料,并及時采取有效的措施進行防治,提高了蟲害的防治效果,做到改善作物周邊的生長環境,實現科學蟲害監測與防治。

數字鄉村是鄉村振興戰略和數字中國戰略的結合點。從發展智慧農業到建設數字鄉村,從人工勘察到物聯網實時監測,智能化、綠色化、健康化的理念逐漸在農村深入,蟲情測報儀在農村大田中的應用只是其中一小步,相信未來每一個農村都能享受到“互聯網+高標準農田建設”管理新模式所帶來的的便利。